MOTU HAKA. LE ISOLE CHE DANZANO

“Per decenni la nostra identità è stata ridotta a folklore, e la nostra terra trasformata in laboratorio militare. Oggi la sfida è trovare un equilibrio nuovo, fondato sul rispetto reciproco.”

Telos: Da oltre vent’anni si dedica alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla ricchezza della cultura polinesiana. Cosa ha fatto scattare questo impegno?

Pascal Erhel Hatuuku: Sono di origini marchesi, ma ho trascorso l’infanzia e buona parte dell’adolescenza in Francia; oltre vent’anni fa sono rientrato in Polinesia, e mi sono stabilito a Tahiti per ri‑immergermi nella mia, nella nostra cultura. Fin da bambino ho sentito che la cultura polinesiana, e ancor di più marchesa, custodiva un sapere che rischiava di dissolversi nel rumore del mondo moderno. La scuola mi insegnava una storia che non parlava di noi, delle nostre genealogie, dei nostri canti o delle nostre isole. È lì che è si è aperta una ferita, ma è anche nata un’urgenza: ridare voce a ciò che era stato messo a tacere. Questo impegno non nasce da una scelta intellettuale, ma da una necessità vitale. Quindi, al mio rientro in patria, mi sono rimboccato le maniche e ho dato vita ad un progetto che si è sviluppato come consulenza culturale, formazione e mediazione ambientale per le comunità polinesiane: una traccia concreta del mio desiderio di mettermi al servizio. La cultura polinesiana è fatta di relazioni: con la terra, con il mare, con gli antenati e con gli altri esseri viventi. Quando queste relazioni si spezzano, anche l’uomo si perde. La missione che mi sono dato è stata quella di ricucire questi legami, di ricordare a chi siamo e da dove veniamo. Ogni danza, ogni parola in lingua, ogni tatuaggio sacro è un atto di memoria e, allo stesso tempo, di libertà.

Le Isole Marchesi occupano un posto speciale nel Suo percorso di ricerca e divulgazione. Cosa l’ha attratta maggiormente di questo arcipelago, così importante ma ancora poco conosciuto?

Le Marchesi sono il cuore pulsante dell’identità polinesiana. Qui il legame con gli antenati è ancora vivo, palpabile. Gli spiriti abitano le pietre sacre dei meʻae e le foreste, le montagne custodiscono le storie dei clan, mentre la lingua conserva un ritmo arcaico che parla direttamente al corpo. Mi sono avvicinato a questo mondo con rispetto. Ho compreso che la cultura marchesa non può essere studiata con distacco, dal di fuori, ma richiede di essere vissuta fino a permetterle di trasformarti. Le Marchesi sono un laboratorio di resistenza culturale. Pur dopo secoli di colonizzazione e di influenze missionarie, la popolazione ha preservato una spiritualità antica che si manifesta nei canti himene, nei tatuaggi che raccontano la genealogia di ciascuno, nelle sculture in legno e pietra che danno forma alla memoria degli antenati. È una spiritualità che oggi ci insegna a vivere in armonia con la natura e con gli altri. Certo, agli occidentali le Marchesi evocano soprattutto Gauguin e Brel, due uomini che qui hanno cercato il loro paradiso, per poi trovare la loro inquietudine, la loro fragilità. Ma la vita sull’arcipelago non è fatta solo di sogni tropicali o malinconie poetiche: è fatta di lavoro, di pesca, di agricoltura, di danze rituali che uniscono la comunità, di una profonda consapevolezza del legame tra l’uomo e la terra. Dedicarmi a queste isole significa difendere un modo di pensare e di sentire che può ancora insegnarci molto sul futuro del pianeta.

“Motu Haka, Le combat des îles Marquises” è un documentario che ha realizzato insieme a Raynald Mérienne. Ce ne vuole parlare?

“Motu Haka” è nato dal desiderio di mostrare la forza e la bellezza della cultura marchesa di fronte alle sfide del mondo contemporaneo. Il titolo stesso, “Il combattimento delle isole Marchesi”, dice tutto: è una lotta per la sopravvivenza, ma anche un canto di speranza. Insieme al regista francese Raynald Mérienne, che da oltre 25 anni esplora patrimoni culturali in Oceania, ho realizzato quello che chiamerei docu-film, girato tra Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou e Tahuata, seguendo per mesi la vita delle comunità locali, i preparativi dei festival culturali, le cerimonie e le voci di chi tiene viva la tradizione. Non c’è una voce narrante: sono gli stessi abitanti a raccontare sé stessi, a parlare della loro terra, della lingua, del mare che cambia. Come dico spesso nel film, “La nostra lingua è la nostra prima casa. Se la perdiamo, perdiamo il modo di vedere il mondo.” Con Raynald Mérienne abbiamo voluto filmare la vita quotidiana, le feste, i rituali, la voce dei giovani e degli anziani, senza filtri né esotismi. Non volevamo fare un lavoro ‘sulle’ Marchesi, ma ‘con’ le Marchesi. “Motu Haka” mostra come il canto, la danza e la scultura non siano semplici pratiche artistiche, ma gesti di resistenza identitaria e strumenti di educazione comunitaria. Il film intreccia la rinascita culturale con la crisi climatica, e mostra come le stesse comunità che difendono la lingua e i miti stiano oggi difendendo anche il loro ambiente naturale.

Polinesia francese e Francia: un rapporto politico complesso. Qual è la Sua visione del passato, del presente e del futuro di questo legame?

È un rapporto fondato sull’ambiguità e sul dolore, ma vedo e spero che ci sia anche una possibilità di cambiamento, evoluzione. La colonizzazione ha spezzato molti equilibri: ha imposto una lingua, una religione, un modello economico e giuridico che spesso non rispettano le logiche delle società insulari. Per decenni la nostra identità è stata ridotta a folklore, e la nostra terra trasformata in laboratorio militare. Ma la storia non si cancella: si attraversa. Oggi la sfida è trovare un equilibrio nuovo, fondato sul rispetto reciproco. Non si tratta solo di indipendenza politica, ma di sovranità culturale e spirituale. La vera libertà non consiste nell’imitare il modello francese o occidentale, ma nel riconoscere il valore delle nostre radici e nell’essere capaci di dialogare da pari a pari. La Francia può essere un partner, se riconosce che il suo futuro passa anche per il rispetto della diversità dei suoi territori d’oltremare. E noi, popoli polinesiani, dobbiamo credere nella forza della nostra parola, nella nostra lingua, nella nostra arte. Il futuro si costruisce nel reciproco riconoscimento.

Editoriale

L’ho conosciuto per caso, durante una meravigliosa e tanto desiderata vacanza in quella parte di mondo dove l’Oceano sembra non finire mai. Grazie a Pascal Erhel Hatuuku, che ha gentilmente accettato di essere intervistato per il numero di novembre di PRIMOPIANOSCALAc, ho scoperto un volto della Polinesia che non si trova nelle cartoline: una cultura viva, consapevole, attraversata da domande profonde sulla propria identità e sul proprio futuro. Quella conversazione, nata quasi per caso, mi ha spinto a guardare oltre la bellezza del paesaggio e ad interrogarmi sulla storia che lo abita. Dietro le immagini da paradiso tropicale, infatti, si nasconde un intreccio politico e coloniale ancora irrisolto. Il rapporto tra la Francia e la Polinesia francese resta uno dei nodi più complessi della storia coloniale contemporanea. La presenza francese risale al XIX secolo, quando nel 1842 fu istituito il protettorato sulle Isole della Società e, nel 1880, la monarchia tahitiana venne abolita. Da allora, il legame con Parigi è stato segnato da una costante tensione tra sovranità e autonomia. Con la legge del 2004 che istituì i Pays d’Outre-Mer, la Polinesia ha ottenuto l’autogoverno, ma le competenze su difesa, giustizia, moneta e affari esteri sono rimaste alla Francia: una formula giuridicamente sofisticata, ma politicamente fragile. Dietro questo equilibrio si cela una questione più profonda, comune anche alla Nuova Caledonia, dove le proteste del 2024 hanno riportato in superficie le ferite del colonialismo. In entrambi i casi, la domanda non riguarda soltanto l’indipendenza formale, ma il diritto alla memoria e alla rappresentanza. Le ombre dei test nucleari condotti tra il 1966 e il 1996 negli atolli di Mururoa e Fangataufa continuano a gravare sul paesaggio e sulla coscienza collettiva. La colonizzazione, in Oceania, è stata anche ambientale. Eppure, la Polinesia di oggi non vive solo di memorie. Una nuova generazione di artisti, attivisti e intellettuali, come Hatuuku, sta ridefinendo il senso stesso di autonomia. Non più solo politica, ma culturale: radicata nella lingua, nei saperi ancestrali, nel rapporto con la natura. È una decolonizzazione dell’immaginario, una forma di libertà che nasce dal recupero delle proprie radici. Il caso caledoniano e quello polinesiano raccontano due traiettorie di una stessa crisi: quella di una Repubblica francese che fatica a riconoscere la pluralità che la abita. Dietro i principi di uguaglianza e universalismo sopravvivono diseguaglianze economiche e culturali profonde. Tuttavia, questa tensione può diventare una possibilità: quella di ripensare la Francia come arcipelago, non come centro e periferie, ma come rete di voci diverse che si riconoscono nella loro interdipendenza. Il messaggio che arriva dal Pacifico è semplice e profondo: non si tratta di negare le differenze, ma di riconoscerle come parte di un equilibrio possibile. Rosso, nero e bianco, i colori storici di Telos Analisi e Strategie, li ritrovate nella grafica delle copertine del 2025 di PRIMOPIANOSCALAc. L’identità dell’intervistato è rivelata per metà dal suo volto e per l’altra metà da una citazione tratta dall’intervista. Il suo nome è scritto con l’Abril Fatface, un elegante carattere ispirato ai manifesti pubblicitari europei del XIX secolo.

Mariella Palazzolo

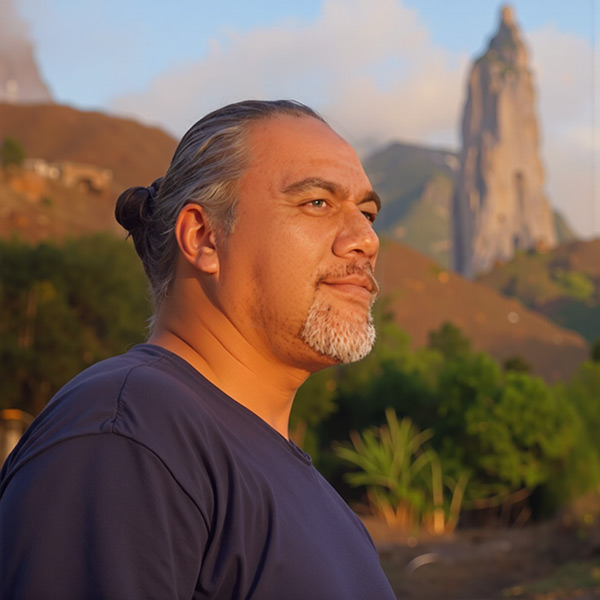

Pascal Erhel Hatuuku è un antropologo e attivista di origini marchesi. Dopo l’infanzia in Francia, è tornato, quasi venti anni fa, in Polinesia francese, dove vive tra Tahiti e le Isole Marchesi. I suoi due cognomi testimoniano la sua doppia appartenenza culturale. Pascal, figlio della sua terra, Fenua, possiede quella capacità di confronto che appartiene a chi ha vissuto sotto diverse latitudini. In Polinesia ha dovuto ‘reimparare’ il proprio paese natale. Nel 1999 diventa segretario generale della Federazione culturale Motu Haka, e partecipa attivamente ad associazioni e ONG polinesiane a vocazione culturale e ambientale. Nel 2001 fonda OATEA, società di consulenza nei settori del turismo, dell’ambiente e dell’arte e della cultura. Autodidatta e poliedrico, ha ideato e realizzato progetti che spaziano dalla creazione di centri culturali alla progettazione di sentieri naturalistici, dal lavoro di guida e conferenziere alla formazione professionale. Grazie alla sua esperienza e alla sua visione, è stato chiamato come consigliere tecnico dei governi polinesiani su temi a lui cari: turismo, natura e cultura. Con la sua nomina a capo progetto “Marquises–UNESCO”, Pascal incarna perfettamente la sintesi tra competenza tecnica e profonda sensibilità culturale. Anche grazie al suo lavoro le Isole Marchesi sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO il 26 luglio 2024.