Viviamo un intervallo tra due normalità

“Le condizioni nelle quali agiamo oggi sono determinate a livello globale, ma gli strumenti di un’azione efficace rimangono, come una volta, locali.”

Telos: La sua opera è stata illuminante per chi, come noi, si occupa di consulenza strategica e cerca di comprendere le dinamiche della società: la sua analisi della vita liquida moderna, dove la società si modifica prima che i modi di agire si consolidino in abitudini e procedure. Società liquida che non è in grado di conservare alcuna forma o seguire una rotta vuol dire la fine di certezze, stabilità, regole precise. In questo scenario come pensa si possa cercare di individuare un contenitore che dia una forma all’acqua e quindi alla società?

Zygmunt Bauman: Le condizioni nelle quali agiamo oggi sono determinate a livello globale, ma gli strumenti di un’azione efficace rimangono, come una volta, locali. Finché questa discrepanza tra la misura della sfida e la potenza dei nostri mezzi persisterà, un “contenitore” realmente impermeabile, un contenitore capace di tenere dentro il fluido, mantenendone quindi la forma, ed evitando qualsiasi contaminazione, rimarrà al di là delle nostre possibilità.

In questi cambiamenti repentini della società, come il caso da lei descritto in “consumo, dunque sono”, dei social networking, che crescono “per contagio” e all’interno dei quali c’è una sovrapposizione tra la vita virtuale e quella reale, esiste, se esiste, un posto per la politica reale? Come possono le Istituzioni rispondere ai bisogni veloci delle parti sociali?

I network si assemblano e si disgregano con la medesima facilità. La “politica del network” è, per questa ragione, molto più “fluida”- flessibile, e più veloce ad adattarsi alle circostanze che cambiano, molto di più delle “solide”, ortodosse, istituzioni della formazione delle opinioni e della governance. Le ingombranti e inerti strutture dei partiti politici ancora esistenti non sono in grado di competere alla stregua dei potenti ma pesanti eserciti nati per le guerre di posizione sul terreno, vecchio stile, che sono incapaci di sconfiggere le più deboli, ma agili e leste, unità terroristiche. “La politica del network” appare quindi come la forma migliore di “ingaggio”… ed è l’arma più adatta da impiegare nella parte “destruens” del lavoro ma i suoi punti di forza si mutano in punti di debolezza quando si deve costruire un ricambio adeguato…

Il passaggio dal gruppo sociale a sciame è un altro punto di riflessione della sua opera. Il gruppo è gerarchico, lo sciame no. Lo sciame è convinto di aver scelto la direzione giusta del volo solo a causa della sicurezza del numero. Ma non è durevole, né nella formazione né nella direzione del volo. Questa mutevolezza di obiettivi rende inintelligibili le direzioni future. Questo processo le appare irreversibile?

Gli sciami sembrano essere l’unica fattibile forma di azione collettiva coordinata (organizzata) fin tanto che la fragilità dei legami umani e la facilità di recidere impegni con breve preavviso o senza preavviso continuerà e quindi persisterà la condizione di imprevedibilità. Le “gerarchie” e le “strutture” dei gruppi tradizionali erano, dopo tutto, armi contro la casualità, precauzioni contro la flessibilità e il cambiamento; congegni per mantenere il gruppo “su di un percorso fisso”, rendere il comportamento prevedibile e i calcoli affidabili.

Lei da molta importanza ai “movimenti” e all’associazionismo. Ha sottolineato però il pericolo che vi possano essere “attivisti che considerano le loro iniziative come un’alternativa più valida della democrazia istituzionale. Il loro atteggiamento nei confronti della partecipazione politica manifesta un forte ethos antidemocratico”. È vicina la vittoria dell’antipolitica?

Non parlerei qui di “antipolitica”. La politica è molto più vecchia dei partiti politici, parlamenti, o della democrazia rappresentativa, che sono tutte novità della modernità. Quello di cui siamo oggi testimoni è la lenta disgregazione di alcune forme di politica sempre, sempre più impotenti e delle contrazioni dolorose della nascita di altre, che sono ancora impossibili a vedersi. Antonio Gramsci paragonò tali situazioni ad un interregnum – un intervallo tra due “normalità”, un tempo nel quale “il vecchio sta morendo e il nuovo non può ancora nascere”.

Sempre in “consumo, dunque sono”, lei afferma che le grandi aziende, a prescindere dalla loro specializzazione produttiva, abbiano accettato questa insaziabile, mutevole e frettolosa richiesta di novità. Crede, quindi, possibile o credibile, parlare di etica e di sviluppo sostenibile da parte del mondo produttivo?

Non vi è molta speranza per uno “sviluppo sostenibile” (che sia su scala planetaria) finché l’economia si nutrirà (come deve nella nostra società del consumo) su di una produzione senza sosta o di nuove necessità, tentazioni, seduzioni chiamate con un eufemismo “creazione della domanda” o “scoperta di nuovi mercati”. Senza questi comportamenti il nostro tipo di economia sarebbe inconcepibile come venti che non soffiano o fiumi che non scorrono…

Ci siamo soffermati sulle sue analisi precedenti la crisi economica che stiamo vivendo. Lo Stato sembra essere tornato in scena a pieno titolo, insieme alle regole. Secondo lei questa crisi muterà il nostro mondo o, quando si concluderà, mercati, lavoro, finanza, assetti geopolitici torneranno al passato?

Non saltiamo a conclusioni! Fino ad ora le reazioni dei governi, per quanto possano essere apparse imponenti e addirittura rivoluzionarie attraverso i titoloni dei media e dalle dichiarazioni icastiche dei politici, sono state “più o meno dello stesso tipo”: sforzi per ricapitalizzare quelli che il denaro lo prestano e render solvibili ancora una volta i loro debitori, così l’affare del prestare e chiedere in prestito, dell’essere indebitato e rimanere indebitati, potrà ritornare a “consueto”. Ma la “consuetudine” di ieri è stata la prima causa dei guai di oggi. Siamo molto lontani dal trarre insegnamento dalla crisi che, di per sé, appare ancora lontana dal mostrarsi nelle sua interezza.

Editoriale

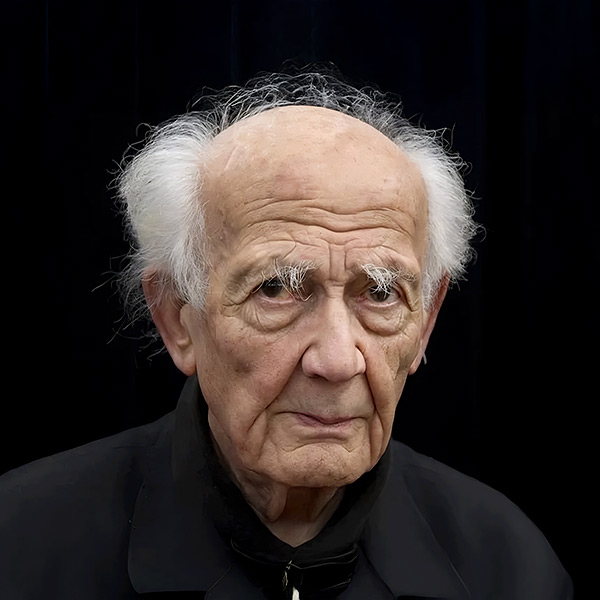

Il titolo di questo foglio “Primo Piano, Scala c”, indirizzo di Telos non è nato a caso. Tra queste mura, noi di Telos, trascorriamo buona parte della nostra vita. Qui lavoriamo, studiamo e ragioniamo insieme. Si, si, è vero, un po’ lo abbiamo dovuto forzare, ma iniziare con il 1° piano e metterlo per esteso ha voluto semplicemente significare che in queste pagine vorremmo che venissero messi a fuoco, chiari e limpidi come in un primo piano cinematografico i pensieri, le analisi, i punti di vista di personaggi eccellenti del mondo contemporaneo. L’ambizione di creare un appuntamento editoriale, mensile, atteso e soprattutto “letto” c’è stata sin da subito. E la prima conversazione ne è tangibile testimonianza. Diamo il là al numero 1 di Primo Piano, Scala c con una conversazione illuminata, semplice ma stimolante con il Prof. Zigmunt Bauman, al quale abbiamo chiesto di condurci per mano in un breve viaggio esplorativo nel presente e nell’immediato futuro. Conversazione che speriamo, accenderà la curiosità e l’attesa per il prossimo numero, da veri e propri lettori fedeli.

Mariella Palazzolo

Zygmunt Bauman è uno dei più ammirati e influenti pensatori del nostro tempo. Sociologo inglese di origine ebraico-polacca, conia la folgorante definizione di “modernità liquida”. Provocatoriamente, ci spinge a pensare in modi nuovi sul mondo flessibile e pieno di sfide. Invece di cercare soluzioni, bauman ci propone di ricalibrare il nostro modo di pensare: i modelli ereditati sono diventati un ostacolo. Rivolge ai fenomeni “globalizzanti” legati alle trasformazioni sociali, politiche ed economiche degli ultimi anni uno sguardo orientato più alla comprensione che all’analisi quantitativa, come invece vorrebbe la moda economicistica. Professore emerito di Sociologia nelle Università di Leeds e di Varsavia ha pubblicato, dal 2000, Modernità liquida, Vita liquida, consumo, dunque sono, L’Arte della Vita.